学校案内のパンフレットは、これから入学する学生達にとって入学するかどうかを判断するための重要なツールです。受験の際には、各学校のパンフレットを一所懸命に見比べて、どの学校を受験するかを真剣に考えるための重要なパンフレットになります。それだけに作成する側の学校も、分かりやすく効果的なパンフレットに仕上げる必要があります。学校はそれぞれ校風に合わせて、特徴を魅力的に伝えるように工夫すべきです。学生に手わたした後に捨てられない、良いパンフレットを作るコツをご紹介します。

制作時のデザインの4つの注意点

1.表紙デザインが大切、入学したくなる雰囲気に!

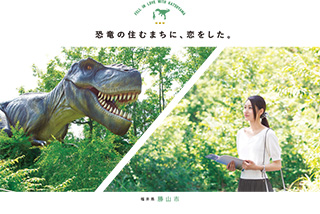

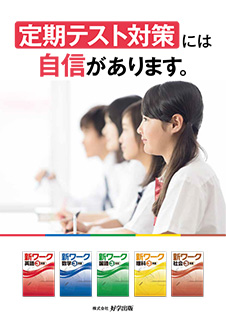

パンフレットの顔となるのが、表紙デザインです。表紙デザインは誰でも真っ先に見るページで、その学校らしさを一番に伝える部分でもあります。これから入学しようと考えている学生の子達に、この学校は雰囲気が良くて、入学してみたいなと思ってもらえるように、デザインを工夫してみましょう。

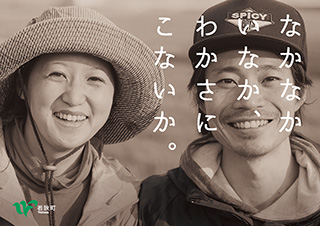

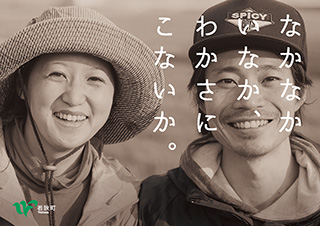

学校のイメージとPRしたい点が、伝わる表紙デザインにします。分かりやすいキャッチコピーを入れたり、学校の個性が伝わる写真やイラストなども入れたりするといいでしょう。在学中の生徒達の活き活きとした表情が伝わるデザインもおススメです。

学校案内のパンフレット作成を、デザイン会社に依頼する際、学校に入学したことで得られる魅力や、他校と差別化されている点など、ポイントとなる要素をきちんと伝えるようにして下さい。デザイナーはそのポイントから表紙のイメージを膨らませますので、伝える内容が非常に大切です。何を一番訴求したいのかを発注前に整理しておきましょう。

2.発注するデザイン会社のディレクターに会って、ポイントを伝えるのが大事

インターネットで遠方より、依頼するパターンも少なくないかもしれません。ですが一番確実な方法は、やはり直接会って依頼するのがベストです。デザイン会社の雰囲気や、スタッフの人柄や対応が丁寧かどうかなど、直接会話を交わすことで、きちんと仕事をしてくれるかどうか判断できます。

また、直接会うことでコンセプトを的確に相手が分かってくれるまで、説明できるのも利点です。デザインの方向性も、ライバル他社のパンフレットを見せながら、これより良いデザインにしてほしいなど、より具体的に伝えて発注できます。

ただし、一番重要なのは、パンフレットデザインのコンセプトをちゃんと伝達できているかです。意外にも、コンセプトをあまり重要だと思ってくれないデザイン会社もあります。所属しているデザイナーが、自分の感性だけに走って、デザインをしてくる場合もあるのです。方向性がズレないようにするには、編集ディレクターがいるデザイン会社や編集プロダクションがベターです。

これであれば、編集ディレクターがデザイナーと学校の間に立ち、調整をしてくれるので、デザインの方向性がズレたりすると、コンセプトに合うデザインへと、軌道修正をしてくれるので安心です。

3.入学後にどんな学生生活になるのか想像できるパンフレット作成

これから入学予定の受験生に、どんな学校なのかがイメージできる情報を、ピックアップして掲載しましょう。通学のための地図やカリキュラム内容、学校にある施設や設備、在学中に取得できる資格や留学研修制度、進路、学費がいくらかかるのかなどです。

最低限入れておくべき基本内容は、押さえて掲載して下さい。見やすいパンフレットデザイン構成にして、学校の魅力が伝わる情報を入れていきましょう。可能であれば在学生に登場していただき、インタビューや1日の過ごし方、在学生から見た学校の魅力などを生の声として載せましょう。どんな学校生活になるのかが具体的にわかればわかるほど興味を持ってくれるはずです。

4.生徒へのアピールに先生の紹介も大切

生徒にとってどういう先生に教えてもらえるかは、とても重要なポイントです。どの学校にも人気がある先生や、教えるのが上手くて好評な先生は必ずいるので、先生のキャラクター性を大切にして、パンフレットに掲載してみましょう。

また、特別講師など外部の人にお願いしている場合でも、どういう会社で働いているとか、どういう技術を持っているのかなどを掲載すれば、生徒たちも好奇心をよせてくれて、効果が高いパンフレットを完成させることができます。

学校を選ぶときは学生だけでなく、親御さんが知りたい情報も漏らしてはいけません。先生の指導エピソードなどは、親が知りたい情報でもあります。受験生だけでなく、親の視点も常に意識してパンフレットを作成するようにしましょう。

学生にささるデザインを考える

少子化が進み、厳しい状況の中、生き残っていくためには学生が集まる魅力ある学校作りが不可欠です。そして、学校案内を見て、入学してみたいと思わせるデザインが必要です。ポイントは3つあります。

1つ目は他校との差別化です。他校との差別化を図るポイントとして、まずは写真が挙げられます。アイキャッチとして使う写真の構図やレイアウトで差別化を図りましょう。

2つ目は目立たない割に全体的なイメージを作り出すフォントです。明朝体を使えば上品な印象になりますし、ゴシック体のような太い書体だと力強い印象を与えます。フォントの選択ひとつで、学校の売りとなるイメージを表現することができるのです。

3つ目は楽しそうかどうかです。学生たち誰しもが共通しているポイントなので、学校案内パンフレットには楽しさを表現する仕掛けが必要です。写真は洗練されたイメージを与えてくれますが、親しみを表現するためにイラストを使うという方法もあります。文字とイラストの工夫で学校の楽しさを表現することが学校案内パンフレットには求められています。詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

幼稚園のパンフレットにおけるデザインの注意点

幼稚園のパンフレット作成時にはこれから紹介する4つの注意点に気をつけながらデザインを進めましょう。

まずは写真の肖像権です。幼稚園の紹介に欠かせないのが園で楽しく遊んでいる園児の姿ですが、不特定多数の目に止まるパンフレットに勝手に子どもの顔をさらしたとあっては、大問題に発展しかねません。子どもを掲載したい場合、保護者への確認を行いましょう。

幼稚園のパンフレットを作る際に、メインターゲットである保護者が読みやすく、気に入りそうなデザインにしていませんか?こうした文字ばかりのパンフレットは失敗の元です。実際に幼稚園に通うのは子どもです。入園前の子どもの多くはもちろん字は読めないでしょうから、写真やパンフレットの色、文字デザインなど雰囲気が判断材料になります。

また、差別化の方向性に注意が必要です。目立つから等の浅い理由からパンフレットの形を特殊なものに変えたり、紙質を変えたり、デザインを派手なものにしたりするのはそもそも幼稚園としてふさわしいのかどうかということになってしまいます。過度に特徴のありすぎるデザインは見直したほうが良いかもしれません。詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

小中高一貫校のイメージアップにつながるデザインとは

「この学校に入りたい、入れたい」と思わせる学校案内を作るには、教育理念にマッチしたデザインが重要です。 「創立以来継承してきた伝統教育で自立した女性に育んでいく」という教育理念を持った伝統がある小中高一貫教育を行う女子校の場合、エレガントで落ち着いたクリーム色を基調とし、淡いデザインテイストで全体を構成。クラシカルな施設の写真を掲載することで、保護者へ安心を与えることができます。忘れてはいけないのが、モデル役の学生を登場させることです。いきいきとした表情の学生・生徒を載せることで、「入学したらこんな表情で学校生活が送れるのかな」と読み手に想像させることができます。一瞬ではなく、数分をかけて読んでもらえるように、学校案内全体で理念をイメージさせるデザインにしましょう。詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

大学パンフレットデザインのポイント

大学進学において保護者の影響は無視できません。そこで、保護者を安心させる大学パンフレットを作るポイントを紹介します。

大学選びの重要ポイントの一つは大学の特色を表現することです。イメージを膨らませるためには背景のデザインも重要です。大学のイメージに合う色や写真、イラストのセレクトをしましょう。

保護者の最大の関心事は費用についてなので、いつ、どのくらいお金が必要となるかを明記することが重要です。成績優秀者が利用可能な奨学金があればその条件も必須です。奨学金は大学独自の制度があるかないかが情報として重要なのです。

大学を卒業した後の進路も保護者の大きな関心事の一つです。わかりやすく実績を数字でまとめることが進路についてのデザインのポイントです。 また本業である学業についての情報も重要です。どんな教育に力を入れているのか、どのような人材を育成したいのかを学長の言葉などで明確にしておくと安心感があります。実際に教鞭をとる教員についての情報があれば安心感は高まります。詳しくはこちらの記事でも掲載しています。

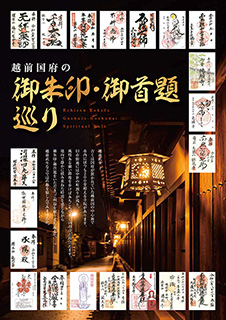

制作事例 / パンフレット 学校案内

制作事例もっと見る

-

自殺予防啓蒙パンフレット制作

株式会社東京法規出版

-

著作権マンガ冊子制作

株式会社エレクトロニック・ライブラリー

-