パンフレットは販売促進ツールの中でも、手軽に作成することが出来る媒体で、お客様にも情報を手渡しして閲覧してもらえ、直接アピールにより効果が高いのが良い点です。ですが中身の情報をどうするのか、お客様が見たくなるようなデザインをどうするのか、頭を悩ませることも少なくないでしょう。それは、せっかく作るならいいパンフレットを作成したいと、本当に真剣に考えているからです。効果的なパンフレットをどうすれば作れるのか、コツやポイントをご紹介します。

デザインの前にまずはターゲットの選定や発刊の目的を検証

一番良い方法といえるのが、市場調査をしてお客様の属性を明確にし、どのような人が、どの商品やサービスを気に入っていて、購入に繋がっているのかを分析することです。この分析結果に基づいて、パンフレットを見てもらいたいお客様に、分かりやすい情報を伝えることが大切です。

例えば20代のお客様に対して反応がいい場合、まだ自社商品やサービスを、利用して頂いていていない他の20代のお客様も、パンフレットを見てもらえれば、気に入って購入して頂ける可能性が高いです。20代の反応がいいのであれば、20代のお客様が見たくなるような、パンフレットデザインにする必要があります。

もし20代のお客様の反応がいいと分かっていなければ、50代に向けたデザインを作ってしまうかもしれません。これではせっかくパンフレットを作っても、効果がほとんどないものになってしまいます。

デザインの外注を考えるならば、ターゲットを明確にし、パンフレット発刊の目的を再度検証してからにすべきでしょう。訴求したいターゲットをデザイナーに伝えれば、20代のお客様向けであれば、可愛いデザインにするとか、パステルカラーの色使いにするとか、デザイナーもデザイン案の方向性を、ブレることなく出してきてくれます。

どうやって外注すればいいデザインがあがるのか

では具体的にどうやってデザイン作成を依頼すれば、効果があるパンフレットに仕上げるのでしょうか?訴求するターゲットを明確にすることが一番重要なので、ターゲットのお客様に対して、どういうデザインにすれば効果的なのかを考えてみましょう。

おススメの方法は、ライバル他社のパンフレットを収集、分析することです。ライバルが何を強みにしているかを検証しつつ、お客様を集めることに成功しているのかを確認しましょう。

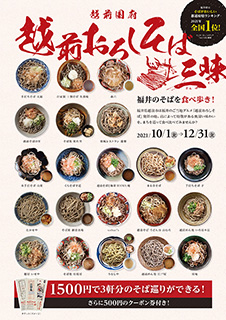

どのようなデザインがされていますか?写真を多用しているとか、キャッチコピーの文字がデザインされているとか、お客様のレビューが掲載されているなど、気づく点があるでしょう。ここで大切なのは、商品によってデザイン傾向が違うということです。例えばお菓子を宣伝するパンフレットと、新車をアピールするパンフレットでは、デザインの見せ方が違ってきます。

商品やサービスの特徴によって、どういうデザインにすれば効果的なのか分析して下さい。インパクトにこだわりすぎるのも、場合によっては良くないものです。お客様(第三者)にとって分かりやすいかが重要なので、何のパンフレットか一目見てすぐ分かるデザインを、依頼するようにすることがポイントとなってきます。

思い通りのデザインにならないのは発注側の問題かも?

デザインイメージは、十人十色と思っておくべきです。十人が「カッコいいデザイン」をイメージすると、全員が違うイメージを持つのが普通です。つまり、思い描くデザインは言葉だけでは伝わらないのです。では、どうすればよいのでしょうか?

一番いいのは、具体的に参考となる実物のデザインを用意して説明することです。なぜ、参考にしてほしいのかも、自分なりにポイントを考えて伝えましょう。

プロのデザイナーは、クライアントの要求が明確であれば、その要求を超える仕上がりでデザインを考案するものです。逆にはっきりしない要望を出すと、“イマイチ”なデザインなって提案されてきます。もし、“イマイチ”と思ったら、自分の発注に不備がなかったかを一度検証してみましょう。デザイナーの力不足もあるかもしれませんが、それと同等の発注力不足があるかもしれませんから。

弊社ウララコミュニケーションズではデザインだけではなく調整の部分にも力を入れています。デザイナーが独りよがりなものを作るのではなく、共に良いデザインを作り上げ成果に繋げるために注力致します。もしデザインでお悩みの事がありましたらお気軽にご連絡ください。

東京ビッグサイトや幕張メッセなどのイベントホールでは展示会や見本市などのイベントが開催されています。魅力的な装飾を施した企業ブースが多数出展しており、どこもかしこもパンフレットやチラシを配っています。そのため、大量のパンフレットの中に埋もれてしまい、成果を得られないということも。

東京ビッグサイトや幕張メッセなどのイベントホールでは展示会や見本市などのイベントが開催されています。魅力的な装飾を施した企業ブースが多数出展しており、どこもかしこもパンフレットやチラシを配っています。そのため、大量のパンフレットの中に埋もれてしまい、成果を得られないということも。